Земский собор

Новому уровню политической организации страны, сложившемуся к середине XIV в. - единому государству, должны были соответствовать и новые социальные институты - сословия и представительные учреждения, отстаивавшие интересы крупных областей. О.И. Чистяков пишет, что характерным органом сословно-представительной монархии в России были земские соборы.

Земские соборы собирались нерегулярно. Первый из них, созванный в 1549 г. и заседавший до 1550 г., принял “Судебник” 1550 г. и сформировал программу реформ середины XVI века. Последний земский собор состоялся в 1653 г. в связи с решением вопроса о включении Украины в состав России.

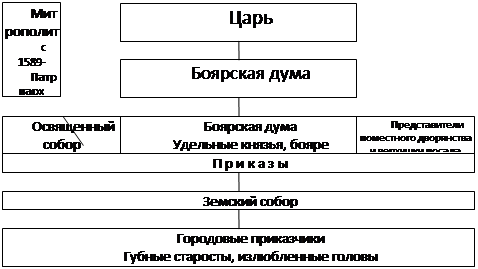

В земский собор входили, прежде всего, боярская дума - бояре и удельные князья, и Освещенный собор - высшие слои духовенства. На многих совещаниях земских соборов присутствовали также представители дворянства и верхушки посада. Схематически систему органов власти и управления России середины XVI века можно представить следующим образом:

По определению Л.В. Черепнина, земский собор являлся сословно-представительным органом единого государства; совещанием правительства объединенной Руси с сословными представителями, созданный в противовес произволу феодального права.

Противоположную точку зрения высказывают некоторые современные историки. Немецкий ученый Торке Х.-Й., например, рассматривает сущность земских соборов с точки зрения этимологии слова “земство”. “Земские дела” - в его понимании - это задачи и потребности местного самоуправления, созданного при Иване IV, в отличие от центрального, правительственного, т.е. - “государевых дел”. “Земские люди” или “земля”, в отличие от служилых людей, это выборные местные должностные лица, принадлежащие (за исключением, например, дворянских губных старост) к посадскому населению. На этом основании Торке делает вывод, что выражение “земский собор” не может означать учреждение в целом, в которое входили царь, освященный собор, дума, служилые люди и, наконец, земские люди.

Совершенно иначе термин “земство” трактует Черепнин, который полагает, что земство по отношению к XVI в. - это именно “вся земля”, государство: “дела земские” - государственные дела, “устроение земское” - государственное строительство, устройство.

Правы, по-видимому, те историки, которые считают, что местное выборное управление и его представители в Москве - не то же самое, что сословие: посадские люди, хотя они и должны были выбирать только самых “лучших” (т.е. - богатых) людей, не имели качеств гражданина в западноевропейском понимании - их зависимость от правительства и политическое бесправие были слишком велики. В разгар опричнины участники собора 1566 г. умоляли царя прекратить репрессии: за такую дерзость челобитчики лишились своих языков.

Торке, например, рассуждая о сущности сословия, указывает на два значения этого понятия: профессиональное и территориальное. По его мнению, когда речь идет о сословном представительстве, следует принимать во внимание не столько социальное или профессиональное значение сословий, сколько состав территорий, которые они представляют. Этой “территориальной зависимости” русские посадские и торговые люди не обнаруживали, т.е. в России в данный период времени еще отсутствовал институт гражданства - основная предпосылка создания сословного представительства. Западные сословия представляли из себя политическую силу, потому что черпали ее в местных интересах - в провинциальном сепаратизме (например, сеймики в Польше или ландтаги в Германии). Сословные собрания в западных странах, если и не издавали законов, то, по крайней мере, управляли на местном уровне.

Можно видеть, что Земской собор также не являлся реальной политической силой, а служил для выполнения поручений государя на местах. Зависимость от правительства и политическое бесправие были слишком велико для представителей Земского собора.

Чингисхан

Следующая таблица позволит нам идентифицировать основные персонажи нашего исследования

род. ок. 1162

Тимуджин

титул «Чингис хан» 1206–1227

Иннокентий III род. 1161

папа 1198–1216

Гонорий III папа 1216–1227

Угэдэй род. ок. 1187

Великий хан 1229–1241

Григорий IX род. ок. 1145

папа 1227–1241

Джучи род. ок. 1185 ...

Причины интервенции

Шведская интервенция против России началась после поражения русско-шведских войск под Клушином, где оставшиеся в живых части разгромленной шведской армии дали обещание гетману, что не будут помогать Василию Шуйскому. В этот момент главнокомандующий шведскими войсками Яков Делагарди, принял решение, что надо делить добычу и брать верное ...

Религия

Составной частью государственного устройства является идеология. У древних народов идеология воплощалась в религии, вере. «К моменту языческой реформы 980 года четкой системы богов у восточных славян, вероятно, еще не было».[6] В сохранившихся древних памятниках во времена, предшествовавшие христианизации, можно выделить несколько религ ...